De la doctrine de l'OTAN à Ursula von der Leyen, les dirigeants transatlantiques d'aujourd'hui semblent incompétents, jusqu'à ce que l'on se demande : compétents pour qui ?

Par Nel - Le 22 Septembre 2025 - Source Blog de l'auteur

Prélude : La plainte pour « incompétence«

"Les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui sont incompétents. » Cette phrase est devenue un réflexe d'analyste. Observons Kaja Kallas, la Haute Représentante de l'UE, pendant qu'elle patine avec désinvolture au sujet des rôles soviétiques et chinois dans la Seconde Guerre mondiale, disant que c'était une « info » pour elle que la Chine et la Russie fassent partie des vainqueurs du nazisme, comme si l'histoire était accessoire. Regardons comment les vidéos Instagram d'Annalena Baerbock, en tant que nouveau visage de l'AGNU, ressemblent à une mise en scène comique à la recherche d'un art politique. Ou quand Donald Trump déclare, en toute confiance, que l'Espagne fait partie des BRICS. Et le « deal » tant vanté entre von der Leyen et Trump qui ressemble moins à une stratégie politique européenne qu'à une preuve de soumission.

Note du Saker francophone

C'est une longue analyse qui vaut son temps de lecture (et de traduction 😉) car elle explique clairement, exemples à l'appui, pourquoi la population occidentale a de plus en plus le sentiment d'être dirigé par des incompétents. Alors qu'ils ne le sont pas tant que cela, vus d'en haut.

L'auteur et analyste Jacques Baud a capturé l'ambiance dans une interview :

« L'Europe s'est engagée dans une sorte de comportement moraliste et hégémonique qui, en fait, soutient la politique américaine. Pas même pour le bénéfice des Européens, mais pour le simple bénéfice des États-Unis, ce qui est extrêmement étrange. Et nous en avons un exemple dans le récent accord, ou soi-disant accord, que nous avons conclu entre les États-Unis et l'Union européenne. »

Étrange en effet. Et ce catalogue de situations embarrassantes pourrait continuer longtemps.

Maintenant, regardez le revers de la médaille : des renflouements pour une circulation des capitaux sans friction ; les privatisations et les coupes sociales s'accumulant à travers l'Europe au nom de la "défense". La discipline de l'Alliance tient à mesure que l'interopérabilité militaire avec Washington s'approfondit et que l'apparat des sommets livre ses images de relation publique. Les exercices militaires de l'OTAN se multiplient. Le contrôle narratif est serré : les médias et les porte-parole officiels s'harmonisent, et le showman parle toujours directement à sa tranche d'électorat. Quels que soient les faits.

Des imbéciles ou des génies ? La question est mal posée. Nous estimons avec la mauvaise échelle.

Le politologue Harold Lasswell suggère de se demander, qui obtient quoi, quand, comment ? Dans les crises rapides et les processus sociopolitiques complexes, la meilleure question est la suivante : compétence pour quoi, pour qui et vers quels objectifs ? Si l'objectif qui compte se trouve être la politique transatlantique et les réseaux de capitaux, alors la sélection récompensera ceux qui servent cet objectif (les intermédiaires, les architectes des sanctions, ceux qui maintiennent la discipline dans l'alliance, les gestionnaires du narratif) plutôt que des administrateurs testés par examen avec une formation adéquate pour le rôle qui leur est assigné, celui de fournir des politiques publiques. Malheureusement, le système des portes tournantes et les réseaux d'influence personnels ne produisent pas de solutions locales aux problèmes publics. Ils produisent des spécialistes de la gestion impériale.

C'est pourquoi "l'incompétence" a deux visages. Du point de vue des gens ordinaires - Normalsterbliche (simples mortels), comme dirait mon père - les services diminuent, les coûts augmentent, les institutions et les infrastructures se fragilisent et les dirigeants semblent inaptes à servir leurs objectifs. Du point de vue du bloc transatlantique, bon nombre de ces mêmes dirigeants sont performants : ils maintiennent des coalitions ensemble, canalisent les budgets là où ils le souhaitent, stigmatisent leurs rivaux et maintiennent le spectacle en mouvement. Les deux lectures peuvent être vraies car elles évaluent à partir de deux points de vue différents.

En effet, une étude de 2022 sur le sujet indiquait :

« Les travailleurs et Les ouvriers de production qualifiés se perçoivent comme beaucoup moins bien représentés (politiquement) que les professionnels de la classe moyenne supérieure. En analysant les changements au fil du temps, nous montrons que les écarts de classe étaient déjà importants au milieu des années 1970 et se sont encore accrus au cours des décennies suivantes."

Le travail à faire consiste donc à identifier cette divergence et à la mesurer.

La compétence n'est pas un monolithe, ni une vertu civique intemporelle. C'est plutôt un produit de son temps et de son espace : des mécanismes de sélection, le rôle d'un régime politique dans le système mondial et les flux matériels des entités environnantes, et une vision du monde légitimante qui enseigne aux élites, et au reste d'entre nous, ce qui compte comme étant « du bon travail«. Lorsque ces trois éléments s'alignent pour privilégier la maintenance du bloc [occidental] plutôt que le bien-être public, nous obtenons ce que nous voyons aujourd'hui : une scénographie épaisse, une gouvernance mince.

À partir de là, notre essai portera sur trois choses. Tout d'abord, cartographier cette fonction de compétence à travers le temps et l'espace - l'époque keju en Chine, les Habsbourg d'Espagne/Nouvelle-Espagne, la Prusse, l'Inde britannique, les États-Unis, la France, la RPC - pour montrer comment ces différents facteurs définissent ce à quoi ressemble la "bonne gouvernance". Deuxièmement, actualiser le concept de spécialistes de la violence du sociologue Tilly : les couches supérieures d'aujourd'hui cultivent des spécialistes de la gestion impériale. Troisièmement, faire remonter à la surface des documents contemporains - la doctrine de "mobilisation de masse" du Collège de défense de l'OTAN, le mémo Powell, La Crise de la démocratie, la fuite du TTIP, pour montrer que le sélectorat parle de sa propre voix.

Ce n'est qu'alors que nous pourrons revenir à la plainte d'incompétence et la préciser. Pas par un changement de visages, mais par un changement de qui sélectionne, comment ils mesurent et ce qu'ils récompensent.

Introduction : Quelle est l'énigme de la compétence ?

C'est l'énigme de la compétence dans sa forme la plus flagrante : des dirigeants qui semblent profondément incompétents au service de leurs citoyens restent pourtant au pouvoir, promulguant même des politiques qui contredisent la volonté populaire. Lorsque John Helmer observe dans son entretien avec Glenn Diesen que les dirigeants allemands devaient « les réprimer, leur faire peur, détruire leurs universités, détruire leur presse, détruire leurs publications, leurs librairies et faire en sorte que tout le monde en Allemagne ait peur d'ouvrir la bouche » pour mettre en œuvre des politiques impopulaires, il révélait la logique opérationnelle d'un système où la compétence des élites est définie non par la représentation, mais par la gestion des citoyens comme des obstacles - et des ressources - aux objectifs impériaux.

Cet article (conceptuel) soutient que ce qui ressemble à une "incompétence" de l'élite occidentale est une compétence d'un autre genre : calibrée pour maintenir les structures de pouvoir transatlantiques plutôt que pour fournir des biens publics. En pratique, deux régimes de compétences qualitativement différents opèrent au sein des institutions occidentales :

- La compétence administrative (fonction publique) - enracinée dans le mérite, les examens, la mise en œuvre et la rétroaction

- La compétence impériale - Compétence du réseau, basée sur l'habitus, l'accès, la loyauté à la coalition et le contrôle narratif

En examinant des modèles historiques, des exemples contemporains et la doctrine de l'élite (y compris les révélations surprenantes du NDC Insight 05-2025 du Collège de défense de l'OTAN), nous démontrerons que la compétence n'est pas une capacité technique neutre. Elle dépend de plusieurs facteurs. Parmi eux :

- Les mécanismes de sélection (examens vs réseaux vs pedigree)

- La place dans le système mondial (au cœur, en semi-périphérie ou avec un statut de challenger)

- Les flux de matières (la dynamique des flux de ressources à un moment donné)

- Légitimer la vision du monde (le cadre idéologique qui rend certaines formes de gouvernement légitimes)

En fin de compte, ce cadre révèle que le sentiment omniprésent d'échec de l'élite est une illusion. La vraie crise n'est pas celle de l'incompétence, mais de l'allégeance. En se demandant « compétence pour qui ? », nous pouvons regarder à travers le spectacle des maladresses individuelles et identifier les véritables structures de pouvoir, le sélectorat impérial, dont les priorités sont fondamentalement déconnectées des besoins des citoyens.

- La contingence des compétences : un cadre

Pour comprendre pourquoi les élites occidentales semblent à la fois incompétentes et inébranlables, nous avons besoin d'un nouveau cadre. La compétence n'est pas une qualité inhérente, mais une construction politique faite en fonction des objectifs et de la structure d'un système. Cela est particulièrement vrai pour les élites au pouvoir, les couches dirigeantes chargées de gérer la complexité d'une entité territoriale. La croissance territoriale de toute société - augmentation de la population, augmentation de la production, relations sociales plus complexes - exige une classe de gestionnaires spécialisés pour administrer la distribution et maintenir l'ordre (d'autant plus que les politiques se dispersent dans l'espace). L'urbanisme, la formation de l'État et l'histoire administrative sont tous aux prises avec les mêmes questions : qui est sélectionné pour gérer la complexité, comment ils sont sélectionnés et comment sont-ils récompensés pour avoir fait le travail. Ces administrateurs et coordinateurs auront toujours besoin de compétences, mais ce qui sera considéré comme compétence changera.

1.1 Redéfinir la compétence : une construction dynamique

La compétence ne peut pas être réduite à une simple compétence technique lorsque nous parlons de rôles au sommet. C'est un concept dynamique, endogène aux structures centrales d'un système et fondamentalement dépendant du temps et du lieu.

Le lieu - un espace géographique et social spécifique - détermine les ressources disponibles, l'identité de ses habitants et la trajectoire historique qui façonne ses institutions. Chaque entité développe des mécanismes de sélection uniques, légitimant les visions du monde et les modèles de distribution basés sur ces conditions matérielles et sociales.

Le temps - moments et phases historiques - définit le contexte : une ère de révolution technologique, de routes commerciales changeantes, de catastrophe naturelle ou de coercition externe comme une guerre et une invasion. Ces facteurs peuvent réorganiser les flux de matières, modifier la position d'un régime politique dans la hiérarchie mondiale et redéfinir ce que les élites et les publics acceptent comme règle légitime.

Cette contingence spatio-temporelle signifie que la compétence ne peut pas être universalisée. Ce qui rendait un administrateur de la dynastie Ming compétent n'aurait pas été pertinent dans l'Espagne des Habsbourg ; les compétences d'un agent de la Compagnie britannique des Indes orientales auraient échoué pour un bureaucrate prussien. Les régimes de compétences ne sont souvent pas conçus ou mis en œuvre autour d'idéaux abstraits de bonne gouvernance, mais pour servir des intérêts particuliers à des moments historiques particuliers.

1.2 Les trois piliers du cadre de contingence des compétences

Les pressions spatio-temporelles ci-dessus agissent sur trois facteurs fondamentaux. Ensemble, ils définissent comment un système définit et récompense la compétence.

Mécanisme De Sélection : Qui Définit La Compétence ?

Ce pilier englobe à la fois le sélectorat (qui choisit les élites) et le processus de sélection. Le sélectorat est-il composé de citoyens, de comités de partis, de gouvernements alliés, d'entreprises ou de pairs financiers ? Les candidats sont-ils choisis par voie de concours et de procédures transparentes, ou par lignée, confiance dans le réseau, habitus, argent, conformité idéologique ou un mélange quelconque ?

Le mécanisme agit comme un filtre :

- La sélection citoyenne (examens, processus transparents, procédures codifiées) tend à produire des administrateurs axés sur la livraison de biens publics. Les systèmes d'examen filtrent par le respect des règles, la maîtrise du domaine et l'éthique du service, créant une administration professionnalisée (parfois appelée bureaucratie wébérienne).

- La sélection par réseaux (portes tournantes, capital dynastique, conformité idéologique) produit des spécialistes de la maintenance de blocs. Comme le suggère le concept de « noblesse d'État » de Bourdieu, la reproduction des élites privilégie souvent certaines formes de capital, culturel, social et économique, par rapport au mérite.

Le mécanisme de sélection est le premier filtre et l'usine : il fabrique des élites adaptées à leur propre environnement, réel et perçu.

Rôle du système mondial et flux de matières : ce que la compétence doit atteindre

Où se situe l'entité dans la hiérarchie mondiale et quels flux la soutiennent - impôts, loyers, seigneuriage, énergie, logistique, données, technologie ? Est-ce le cœur, la semi-périphérie, la périphérie ou un challenger ? La théorie des systèmes mondiaux de Wallerstein fournit un outil d'analyse :

- Les puissances centrales (par exemple, l'Espagne des Habsbourg, les États-Unis contemporains) développent des cadres de compétences optimisés pour l'extraction et la gestion d'alliances hégémoniques.

- Les États semi-périphériques (par exemple, la Prusse, la Chine moderne) se concentrent sur le renforcement des capacités administratives et le développement des infrastructures.

- Les territoires périphériques (par exemple, le Mexique colonial) connaissent une compétence définie par la loyauté et le service envers les puissances extérieures, déplaçant les ressources vers l'extérieur, vers le noyau.

Les flux de matières - impôts, loyers, énergie, données - déterminent les enjeux. Les systèmes tributaires de l'impôt récompensent l'efficacité administrative et la continuité institutionnelle, tandis que les systèmes fondés sur les loyers favorisent la loyauté et les compétences d'extraction externe. La dynamique environnante est également importante : voisins en croissance, voisins qui s'effondrent, déplacements d'énergie et de routes de données - tous peuvent modifier les flux et ainsi changer ce que la compétence doit faire.

Les critères concrets changent avec la position : un vice-roi espagnol en Nouvelle-Espagne était compétent (aux yeux du sélectorat) si les expéditions d'argent atteignaient Madrid ; un ministre des Finances moderne est compétent si les marchés obligataires restent calmes et les flux de capitaux stables.

Légitimer la vision du monde : comment la compétence est vendue

Aucun système ne se maintient par la seule coercition. Il faut donc une idéologie qui justifie son ordre social à la fois pour les gouvernés et les gouverneurs. Cette vision du monde fait qu'un type spécifique de compétence apparaît naturel et légitime :

La méritocratie confucéenne a défini la compétence comme une culture morale à travers l'apprentissage classique. La « mission civilisatrice » justifiait la domination impériale britannique par la rhétorique consistant à mettre de l'ordre chez les peuples « arriérés«. De nos jours, l'internationalisme libéral présente l'intervention occidentale comme une défense de la démocratie plutôt que comme une sécurisation des flux de capitaux.

Ces visions du monde autorisent ce que pratiquer le sélectorat et la vendent aux gouvernés, scriptant le langage public du « mérite » et de « l'expertise » tout en masquant souvent la véritable fonction du système. Ces cadres sont ancrés dans des intérêts matériels et des routines institutionnelles.

En termes grossiers : Compétence = f (mécanisme de sélection, rôle du système mondial et flux de matières, légitimation de la vision du monde). Changez les intrants et vous changez qui va monter en grade, quelles compétences sont cultivées et si un système tend à produire des administrateurs ou des spécialistes de la gestion impériale.

1.3 Démocratie procédurale vs démocratie substantielle : Le fossé de la légitimité de la performance

La distinction du professeur Zhang Weiwei entre démocratie procédurale et démocratie substantielle aide à expliquer pourquoi la gouvernance contemporaine peut se sentir déconnectée des besoins des citoyens :

- La démocratie procédurale (« démocratie dans la forme«) se concentre sur les mécanismes : élections, systèmes multipartites, vote ; une légitimité enracinée dans la procédure.

- La démocratie substantielle (« démocratie en substance«) mesure si la gouvernance apporte des améliorations tangibles du niveau de vie, de l'équité et du bien-être ; une légitimité enracinée dans les résultats.

Le modèle transatlantique moderne donne la priorité à la procédure tout en négligeant la substance. C'est là que le concept de légitimité de la performance de Huntington devient pertinent : la légitimité peut découler d'une exécution efficace même en cas de lacunes procédurales, tandis que la légitimité procédurale ne dure que tant que le déclin substantiel reste tolérable.

Dans une grande partie de la sphère transatlantique, la compétence des élites sert de plus en plus le registre procédural tout en érodant le registre substantiel. Les dirigeants excellent dans le maintien de la cohésion de l'alliance, la gestion narrative et la canalisation des ressources vers les réseaux de capitaux transatlantiques ; des compétences que leurs sélectionneurs récompensent. Pourtant, ces mêmes compétences entrainent des infrastructures en ruine, une baisse du niveau de vie et des sociétés militarisées que les citoyens ressentent comme étant le résultat d'une profonde incompétence. Les deux lectures sont cohérentes car elles jugent par rapport à des objectif différents.

Ce n'est pas accidentel, ni un problème de personnalité, mais prévisible. Cela découle d'un régime de compétences où la sélection passe par des réseaux impériaux plutôt que par des institutions citoyennes. Comprendre ce passage du service public à la gestion impériale explique pourquoi les politiques occidentales réussissent spectaculairement pour les élites tout en échouant de manière catastrophique pour les citoyens : un fossé de légitimité s'ouvre et se creuse.

Où les variables se recombinent

La section II aborde des instantanés permettant la comparaison : la Chine de keju ; l'Espagne des Habsbourg et la Nouvelle-Espagne ; la Prusse ; l'Inde britannique ; les États-Unis, de Pendleton aux portes tournantes ; les grandes écoles françaises ; et le système de cadres de l'ère de la réforme en Chine. Dans chaque cas, nous suivrons le sélectorat, les flux et la position mondiale, légitimant la vision du monde et la définition de la compétence qui en résulte. L'objectif est de montrer les différents schéma et pourquoi la division occidentale actuelle entre la capacité administrative à la base et la maintenance des blocs au sommet découle directement de la fonction ci-dessus.

- Études de cas sur les régimes de compétences

Ce qui suit sont des instantanés de type idéal. Ils ne nient pas les variations internes-locales vs nationales, urbaines vs rurales-mais ils font ressortir les tendances dominantes de chaque régime : qui sélectionne, quels flux comptent, quelle vision du monde légitime les règles et comment la "compétence" est définie.

Chine impériale : l'état d'examen de keju

Mécanisme de sélection : Des examens confucéens rigoureux sur les textes classiques et l'art de gouverner sélectionnaient les fonctionnaires pour leur philosophie morale et leur travail administratif.

Place dans le système mondial : Hégémon tributaire ; les flux de taxes sur le riz et l'argent assuraient la stabilité.

Légitimer la vision du monde : un mandat du Ciel ; une compétence assimilée à l'harmonie morale délivrée par des savants-fonctionnaires.

Compétence résultante : littératie morale classique et capacité administrative ; pouvoir de mise en œuvre élevé, mais vulnérable au classicisme appris par cœur.

Fonction de pouvoir de l'élite : Filtrer les lettrés fidèles à la cosmologie impériale et légitimer l'autorité par l'éthique confucéenne. Une « compétence » qui n'a pas affecté l'inégalité de distribution des terres.

Espagne des Habsbourg et Nouvelle-Espagne coloniale : venalidad de oficios

Mécanisme de sélection : Postes vendus au plus offrant.

Place dans le système mondial : Noyau extractif ; l'argent du Potosí et de la Nouvelle-Espagne affluait vers Madrid.

Légitimer la vision du monde. Une monarchie de droit divin ; la compétence signifiait la loyauté envers la Couronne et l'orthodoxie catholique.

Compétence qui en résulte. Maximiser l'extraction de l'argent ; gouvernance orientée vers le courtage et la rente.

Fonction de puissance de l'élite. Les titulaires d'une charge publique récupéraient les coûts grâce au travail forcé et au tribut ; la « compétence » exigeait d'ignorer la souffrance autochtone.

Prusse (18e-19e s.) : bureaucratie caméraliste

Mécanisme de sélection : Les examens d'État et la formation juridique ont professionnalisé le cadre des fonctionnaires de l'État qui constituaient l'épine dorsale de l'administration prussienne.

Place dans le système mondial : Colonne montante semi-périphérique se durcissant en un noyau militarisé ; les céréales et les recettes fiscales alimentaient les armées.

Légitimation de la vision du monde : Rationalité caméraliste : compétence définie comme la maîtrise juridico-administrative de la fiscalité, des finances et de la logistique, toutes orientées vers le maintien d'un État progressivement militarisé.

Compétence résultante : Extraction efficace des ressources pour la guerre sur le dos du bien-être des paysans.

Fonction de pouvoir de l'élite : Les bureaucrates étaient « compétents » lorsqu'ils finançaient la militarisation, pas lorsqu'ils atténuaient les difficultés sociales.

Inde Britannique : la Fonction Publique Indienne

Mécanisme de sélection : Examens d'Oxford et de Cambridge centrés sur les classiques anglais (pas sur les lois et les langues indiennes).

Rôle dans le système mondial : périphérie coloniale ; coton et opium expédiés à Londres - un centre d'extraction.

Légitimer la vision du monde : « Fardeau de l'homme blanc » ; compétence = « civiliser » par l'ordre.

Compétence résultante : Gérer l'extraction avec un minimum de rébellion ; recensement et enquête sur la représentation de la population indienne ; famines à une échelle catastrophique sous un régime « efficace«.

Fonction de pouvoir de l'élite : Les universitaires et les bureaucrates de l'ICS étaient appréciés pour leur bagage culturel et leur comportement plutôt que pour toute expertise dans les langues, les lois ou les besoins indiens.

États-Unis : la porte tournante

Mécanisme de sélection : Un système hybride : Au 19ème siècle, la plupart des emplois fédéraux étaient distribués par le biais du système du butin : la loyauté politique et le service au parti étaient les principales devises. Après la loi Pendleton de 1883, les postes de niveau inférieur et intermédiaire se sont déplacés vers des examens et des règles méritocratiques, créant une fonction publique de carrière professionnelle. Mais au sommet, la logique du butin se poursuit : les secrétaires de cabinet, les régulateurs et les hauts fonctionnaires sont toujours choisis par des canaux politisés et en réseau, faisant la navette entre les ministères, les cabinets d'avocats, les finances et les cabinets de conseil (alias portes tournantes).

Place dans le système mondial : Hégémon financier ; la domination du dollar, le capitalisme des données et les sanctions tirent parti des flux de formes.

Légitimer la vision du monde : Rhétorique démocratique fusionnée avec l'internationalisme libéral ; compétence = « servir le peuple » tout en servant la stabilité du capital.

Compétence résultante : îlots administratifs en bas ; compétence impériale de réseaux en haut.

Fonction de pouvoir de l'élite : La porte tournante certifie la compétence en tant qu'accès au capital et fiabilité à la coalition, et non en tant que prestataire de services publics.

France : les Grandes Écoles et un sélectorat restreint

Mécanisme de sélection : Après 1945, la France a construit un tapis roulant de prestige pour sa haute élite étatique à travers les grandes écoles : ENA, École Polytechnique, HEC. L'ENA (École Nationale d'Administration), fondée pour professionnaliser la haute bureaucratie, est rapidement devenue l'école de finition du pouvoir ; même après son remplacement en 2021 par l'INSP, le pipeline perdure. Formellement, il s'agit du mérite basé sur les examens, mais pas sociologiquement parlant.

Place dans le système mondial : Puissance semi-centrale de l'UE ; la budgétisation de l'UE, les exportations d'armes et les héritages coloniaux façonnent les flux.

Légitimation de la vision du monde : Universalisme républicain : prétend traiter tous de manière égale en vertu d'une seule loi. La politique est présentée à travers la neutralité technocratique : les décisions sont formulées comme le résultat de l'expertise et de la nécessité, et non de l'intérêt de classe ou de l'idéologie.

Compétence résultante : Grande capacité politique au sein d'un sélectorat restreint : la noblesse d'État de Bourdieu en action (réseaux étroits d'anciens élèves et habitus partagé) ; préserver la position du capital français alors même que les cadres contournent le Parlement sur des réformes contestées.

Fonction de pouvoir de l'élite : Filtre la loyauté envers les priorités de l'État financier par rapport aux demandes populaires.

République Populaire de Chine (ère de la réforme) : cibles, cadres, recalibrage

Mécanisme de sélection : Depuis l'ère de la réforme de 1978, le régime de compétence chinois a fusionné les examens avec les évaluations des cadres. L'entrée dans la bureaucratie implique des tests standardisés, mais l'avancement dépend de l'atteinte des objectifs de performance : croissance du PIB, réduction de la pauvreté, stabilité et exécution de la campagne. Une caractéristique cruciale est l'utilisation de campagnes anti-corruption.

Place dans le système mondial : challenger croissant grâce à sa domination de la fabrication, du contrôle des données et sa souveraineté technologique, exige des cadres capables d'assurer un développement rapide sans rompre la stabilité.

Légitimer la vision du monde : « Socialisme aux caractéristiques chinoises » : encadre les réformes du marché et la modernisation comme étant conformes aux principes socialistes, adaptées à l'histoire et aux conditions de la Chine. Il autorise un mélange entre le contrôle par le Parti et l'adaptation pragmatique.

Compétence résultante : orientée vers la réalisation des objectifs et la fiabilité politique. Des centaines de millions de personnes ont été sorties de la pauvreté.

Fonction de pouvoir de l'élite : La lutte contre la corruption incite à recalibrer la loyauté tout en canalisant les flux de matières vers la stabilité intérieure et l'ascension systémique à long terme.

2.1 Ce que montrent ces exemples

Lisez à travers la lentille compétence-contingence, et le modèle est cohérent. Les sélecteurs et les flux de matières définissent la description du poste ; la vision du monde la lie. Lorsque le sélectorat est large et que les revenus dépendent de la fiscalité, comme dans la construction de l'État en Prusse ou les objectifs de l'ère des réformes de la Chine, la compétence gravite autour de la prestation administrative : des budgets équilibrés, des infrastructures qui fonctionnent, des bureaucraties qui apprennent. Lorsque le sélectorat est un réseau impérial/élite et que les revenus dépendent des loyers ou de l'extraction, comme en Espagne/Nouvelle-Espagne ou au sommet des États-Unis ou de l'UE, la compétence penche vers les compétences du réseau impérial : accès et loyauté, discipline de coalition, construction de sanctions, canaux d'approvisionnement qui ne se tarissent jamais. Des chocs peuvent réorganiser le mélange : la guerre et le stress fiscal peuvent forcer des éclats méritocratiques. La vision du monde - l'ordre moral confucéen, la monarchie catholique, l'autorité rationnelle-légale, la mission civilisatrice, la téléologie libérale-internationaliste, le socialisme - légitime ces arrangements et enseigne à la fois au public et à l'élite à quoi devrait ressembler la « compétence«.

De là, la thèse suit : la compétence sert le système qui la sélectionne. Les noyaux coloniaux (Habsbourg Espagne, Grande-Bretagne) évaluaient la compétence en fonction de l'efficacité avec laquelle la richesse se déplaçait de la périphérie vers le centre. Le haut du panier occidental d'aujourd'hui évalue la compétence par la stabilité du marché et de l'alliance (ou l'obéissance vassale), souvent en gérant les citoyens comme une masse au service des flux de capitaux. La Chine lie aujourd'hui la légitimité à la performance nationale parce que son rôle dans le système mondial exige une cohésion interne pour survivre aux défis que lui lance un hégémon en ruine ; la sélection et les mesures découlent de cette position.

2.2 Ce qui définit réellement la compétence (lentilles opérationnelles à l'intérieur du cadre)

Pour rendre ce diagnostic utilisable, trois lentilles intra-cadres font la plupart du travail pratique :

- Projet principal de l'État (cartes sur les flux et la vision du monde):

Les régimes politiques qui font la guerre (Prusse) valorisent la maîtrise logistique de la fiscalité et de la violence ; les États-providence (Europe de l'après-Seconde Guerre mondiale) accordent une importance primordiale à l'administration technique des programmes sociaux, de la santé et des infrastructures ; les États néolibéraux/hégémoniques (États-Unis/UE contemporains) accordent la plus haute importance à la gestion du capital mondial, au maintien des alliances et à la reproduction des élites, le créneau où prospèrent les spécialistes de la gestion impériale.

- Équilibre des pouvoirs de classe (façonne le sélectorat) :

Les aristocraties foncières élèvent la lignée et l'honneur ; les bourgeoisies financières élèvent le capital de réseau et les références managériales. Chacun redéfinit qui peut choisir et ce qui compte comme compétence.

- Échelle et position géopolitiques (situe les flux et le sélectorat) :

Les empires choisissent des gestionnaires impériaux ; les neutres choisissent la compétence juridico-diplomatique. Les rôles centraux, semi-périphériques et périphériques rééquilibrent le mélange de compétences administratives et impériales.

Ces objectifs opérationnalisent davantage le cadre présenté. Ils déterminent qui est embauché (selon quels critères), qui est promu (selon quels résultats) et quels styles de politique deviennent dominants. En d'autres termes, ils montrent comment les structures abstraites du pouvoir se matérialisent dans le fonctionnement quotidien des carrières et de l'art de gouverner de l'élite.

Dans cet esprit, nous pouvons maintenant nous tourner vers notre propre époque. Les États néolibéraux et hégémoniques contemporains, surtout dans le bloc transatlantique, présentent leur propre forme hybride. À la base, il existe encore des îlots de mérite administratif : administrations municipales, tribunaux et bureaux de statistique. Mais au sommet, la compétence n'est plus mesurée selon la prestation des services publics. Elle se définit par la capacité de gérer les alliances, de chorégraphier les sanctions, de canaliser les flux d'approvisionnement et de contrôler les narratifs. Bref, par la montée en puissance de ce que l'on pourrait appeler des spécialistes de la gestion impériale.

- L'Hybride Occidental Moderne : Base Administrative, Sommet Impérial

La contingence des compétences se révèle avec une clarté brutale dans l'Occident d'aujourd'hui. À la base, il reste des institutions administratives : des administrations municipales qui peuvent encore fournir des services, des tribunaux et des bureaux de statistique qui fonctionnent avec un certain professionnalisme, des agences techniques où subsistent encore des logiques wébériennes de règles et d'examens. Pourtant, cette base est de plus en plus éclipsée par un sommet défini non pas par une administration tournée vers les citoyens, mais par une gestion tournée vers le maintien du bloc. En d'autres termes, la compétence se mesure au succès dans la préservation et l'extension de l'ordre transatlantique.

Le sommet, composé des ministères des Affaires étrangères, des chefs des départements des Finances, des banques centrales et des organes supranationaux comme la Commission européenne, fonctionne selon sa propre logique. Son mécanisme de sélection est la porte tournante. C'est l'institution clé qui socialise les élites dans les priorités du bloc transatlantique.

3.1 Le TTIP et « l'Accord » entre les États-Unis et l'UE : Un exemple de cas

La fuite désormais tristement célèbre des documents du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) en 2016 est un cas révélateur de la politique de capture réglementaire. Les négociateurs des États-Unis ont fait preuve d'un haut degré de compétence, mesuré par leur capacité à faire avancer leurs intérêts commerciaux. Parmi les détails les plus révélateurs figurent les procédures proposées de "notification et commentaires", qui révèlent la pression des négociateurs américains pour des mécanismes permettant aux entreprises américaines de co-rédiger directement la réglementation de l'UE, un processus qui rappelle l'élaboration des règles nationales aux États-Unis. Ce système, énoncé dans le chapitre sur la coopération réglementaire, aurait donné à l'industrie privée une influence sans précédent sur l'élaboration officielle des politiques européennes, institutionnalisant efficacement la capture réglementaire des entreprises.

Pourtant, au niveau de la souveraineté démocratique ou des normes de santé publique, les négociateurs ont échoué de manière catastrophique. Les textes divulgués contenaient des omissions flagrantes : les anciennes protections environnementales, telles que les exceptions générales prévues dans l'accord du GATT de l'OMC, étaient absentes ; le principe de précaution de l'UE a été remplacé par des approches de gestion des risques à l'américaine, favorisant l'accès au marché plutôt que la réglementation préventive. Il en résulte un transfert de pouvoir des citoyens et des législateurs aux intérêts commerciaux multinationaux.

En 2025, un « accord » conclu entre le président américain Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen fait écho à ces dangers, les dépassant peut-être. Selon le groupe de surveillance LobbyControl, le nouvel accord est assombri par les mêmes faiblesses réglementaires. Les négociateurs de Washington ont obtenu de larges exemptions des règles de l'UE dans des domaines tels que la sécurité alimentaire et la surveillance numérique, ouvrant la porte à l'entrée de produits non conformes sur le marché de l'UE. Mis à part les droits de douane de 15% sur la plupart des exportations de l'UE vers les États-Unis, les Européens ordinaires ont considéré l'accord comme un échec de leurs dirigeants. Pourtant, pour le sélectorat de von der Leyen, le cercle des politiciens de haut niveau, des lobbies des entreprises et des institutions atlantiques, elle incarnait précisément la forme de compétence qu'ils apprécient : un alignement discipliné sur les objectifs de la politique américaine et l'avancement fiable des objectifs de "l'alliance".

3.2 L'archétype : Ursula von der Leyen

Von der Leyen elle-même est un archétype du sommet impérial : pas un administrateur technocratique construit dans des salles d'examen, mais un produit de lignées aristocratiques et marchandes, séculaires et entremêlées. Née à Bruxelles sous le nom d'Ursula Gertrud Albrecht, son père, Ernst Albrecht, fut l'un des premiers fonctionnaires de la Communauté européenne et plus tard ministre-Président de Basse-Saxe, issu de la société bourgeoise de la fonction publique de Hanovre. Ses ancêtres hanséatiques ont amassé des fortunes dans le commerce du coton. Dans le même temps, les liens familiaux s'étendent à l'entreprise impériale russe à travers la lignée Albrecht-von Knoop, et à travers l'Atlantique à la dynastie Ladson de Charleston, des planteurs esclavagistes. Lors de son bref séjour à Londres en 1978, elle a adopté le pseudonyme de "Rose Ladson", invoquant ses liens ancestraux américains.

Le mariage a encore renforcé sa position. En épousant Heiko von der Leyen, elle s'est liée à la noblesse marchande de soie de Krefeld, une famille anoblie dont les domaines et le statut social s'étendent sur plusieurs générations. Chez von der Leyen, un continuum d'élite classique euro-américain converge.

Son parcours professionnel est médical, pas militaire ou juridique. Von der Leyen a obtenu un doctorat en médecine et un MPH avant d'entrer en politique à la quarantaine, progressant rapidement dans les ministères de la famille et du travail. Elle a assumé le ministère de la Défense sans aucune formation militaire, un mandat qui fut entaché de scandales contractuels. Son saut à la présidence de la Commission européenne, en dehors du processus formel de candidature et avec peu d'expérience institutionnelle de l'UE, illustre comment la sélection des meilleurs dans l'Union européenne d'aujourd'hui repose sur le consentement du réseau bien plus que sur le mérite administratif formel et testé par examen.

Pour les citoyens ordinaires, cela se lit souvent comme un privilège ou une gouvernance défaillante, ou les deux. Pour le véritable sélectorat, cela représente la plus haute forme de compétence : un leader qui sert par réflexe la coalition en premier, préservant sa cohésion et son hégémonie, quel qu'en soit le coût et par quelque moyen que ce soit.

Elle n'est cependant qu'une parmi tant d'autres dans les couches dirigeantes occidentales apparemment "incompétentes" d'aujourd'hui. Passons donc au casting lui-même : les spécialistes de la gestion impériale.

3.3 Les Spécialistes de la Gestion Impériale : Mise à jour de Tilly à travers l'exemple de Lénine

L'historien et sociologue Charles Tilly offre un aperçu précieux : les bâtisseurs des États modernes n'étaient pas des guerriers mais des entrepreneurs organisationnels qui employaient des spécialistes de la violence. Les dirigeants médiévaux ont consolidé leur contrôle territorial non pas en maniant eux-mêmes l'épée, mais en coordonnant des mercenaires, des armées et des milices. Pour comprendre la structure du pouvoir mondial d'aujourd'hui, nous devons marier cette idée à l'analyse de l'impérialisme selon Vladimir Lénine. Là où Tilly s'était concentré sur la façon dont les décideurs de l'État sont apparus comme des organisateurs de spécialistes de la violence pour consolider leur contrôle territorial, Lénine a identifié comment la phase de monopole du capitalisme produit des organisateurs de la gestion économique mondiale qui coordonnent le système mondial autour des besoins du capital financier. (Remarque : L'usage de Lénine fait référence à la fusion du capital bancaire et industriel en une force dominante à la recherche de marchés mondiaux.)

Cette synthèse révèle que les gardiens de l'hégémonie moderne sont des « spécialistes de la gestion impériale » : une élite transnationale qui, comme les décideurs de l'État de Tilly, fonctionnent comme des coordinateurs organisationnels plutôt que comme des praticiens directs dotés de connaissances spécialisées. Ils orchestrent des réseaux d'experts financiers, d'entrepreneurs militaires et de professionnels des médias tout en restant éloignés de la mise en œuvre réelle et sans avoir besoin de maîtriser directement aucun de ces domaines. C'est le modèle hybride occidental actuel de compétence avec son sommet impérial et sa structure de base administrative.

La Logique Organisationnelle de la Gestion Impériale

Tout comme Tilly a montré que les dirigeants européens absorbaient progressivement les armées et les marines directement dans la structure administrative de l'État tout en restant des coordinateurs organisationnels, les gestionnaires impériaux d'aujourd'hui ont absorbé des réseaux mondiaux de spécialistes tout en conservant leur rôle d'orchestrateurs de différents types :

- Les coordinateurs d'extraction organisent, entre autres tâches, la concentration de la production en monopoles. Ces chiffres permettent de concevoir des régimes de sanctions et d'orienter les budgets d'approvisionnement sans mettre directement en œuvre les détails de la politique. Ils emploient des armées de spécialistes du commerce, d'avocats spécialisés dans les sanctions et d'agents d'approvisionnement tout en se concentrant sur la coordination stratégique qui sert l'expansion mondiale du monopole des capitaux.

- Les gestionnaires narratifs légitiment les pratiques injustes du capital financier. Plutôt que de créer eux-mêmes des messages, ils coordonnent des réseaux de spécialistes des médias, de membres de groupes de réflexion et de professionnels de la communication. De plus, ils peuvent diffuser ces récits et les faire connaître de manière divertissante.

- Les disciplinaires de l'Alliance coordonnent l'exportation de capitaux plutôt que de marchandises. Ils orchestrent également des démonstrations d'unité en dirigeant le corps diplomatique, les réseaux de renseignement et les spécialistes de la pression économique. Ils tentent de maintenir la division entre les États créanciers et les États débiteurs par le biais de réseaux spécialisés organisés.

- Les improvisateurs de crise gèrent les contradictions dans les associations monopolistes transatlantiques. Ils coordonnent des réponses spectaculaires, par exemple des sommets d'urgence, en orchestrant des équipes de spécialistes de la communication de crise, de dépanneurs diplomatiques et de stratèges médiatiques.

- Les gestionnaires ascendants organisent la protection de la division territoriale complète entre les grandes puissances. Ils coordonnent des réseaux de juristes, de cabinets de relations publiques et de loyalistes institutionnels pour soustraire les directeurs à l'obligation de rendre des comptes. Ainsi, ils essaient d'assurer la stabilité du système.

La logique de la séparation

Cette structure incarne la séparation délibérée du modèle hybride occidental entre le Sommet impérial et la Base administrative. Les gestionnaires impériaux occupent des postes de premier plan, coordonnant les réseaux mondiaux et définissant l'orientation stratégique, tout en restant intentionnellement éloignés de la mise en œuvre technique. Comme Lénine l'a observé, le capital financier sépare la propriété de la production, créant une classe qui « vit entièrement des revenus obtenus du capital-argent » tout en étant « complètement éloignée de l'activité productive«.

Ainsi, ce modèle produit des bureaucrates et d'autres élites fonctionnelles qui n'ont pas l'expertise technique ou la connaissance des domaines qu'ils sont chargés de diriger.

Cependant, la dureté de ce régime de compétence est un phénomène relativement récent ; les graines de celui-ci ayant été semées il y a un siècle.

3.4 Le Plan de 1936 : Rejeter l'examen, Embrasser le Réseau

Ce passage de la compétence administrative à la coordination impériale fut un choix progressif contre un modèle de compétence différent ; un choix qui était déjà défendu dans les cercles académiques d'élite il y a près d'un siècle, révélant les racines idéologiques du système hybride occidental d'aujourd'hui.

Une revue datant de 1936 du travail fondateur de Harold Lasswell, intitulé Politics: Who Gets What, When, How, dans l'American Political Science Review capture cette position idéologique avec une clarté surprenante. L'examinateur, William Seal Carpenter, politologue de l'Université de Princeton, s'est farouchement défendu de transformer les universités en terrains de formation pour la fonction publique, rejetant des efforts tels que « la formation pour la fonction publique » menée par « des camarades bruyants avec cartables en main » qui cherchaient à « dessiner le manteau de la science politique sur ce qui reste encore l'affaire des techniciens«.

En effet, si une formation spécialisée était nécessaire, « le gouvernement fournira la formation professionnelle nécessaire à ses employés«.

Les Plans

Vu aujourd'hui, cet examen révèle un rejet systématique de la création de classes professionnelles basées sur des examens pour le leadership de l'État. La position de Carpenter était le reflet d'une pratique qui garantirait que la sélection de l'élite resterait le domaine de la socialisation du réseau plutôt que de l'examen technique. En fin de compte, cette préférence des années 1930 pour la formation en cours d'emploi fournie par le gouvernement représente l'ancêtre primordial de la porte tournante d'aujourd'hui : apprenez le métier dans les couloirs du pouvoir et soyez sélectionné par le réseau auquel vous appartenez déjà.

Cette scission, cependant, n'était pas une opinion académique isolée. Elle est devenue un élément tacite de la stratégie des élites transatlantiques qui penchait de plus en plus dans une direction particulière, articulée plus tard dans différents documents, abordant différents aspects :

Le mémorandum Powell (1971), par exemple, était un appel confidentiel aux armes pour les entreprises américaines. Rédigé par le futur juge de la Cour suprême Lewis Powell, il exhortait les entreprises américaines à s'organiser entre groupes de réflexion, cabinets d'avocats et médias pour remodeler la politique, les médias et le monde universitaire. Dans ce cas, la compétence des chefs d'entreprise a été refondue comme la capacité de protéger le système capitaliste. Il a fourni le plan directeur du réseau de groupes de réflexion (par exemple, la Heritage Foundation, le Cato Institute) et de groupes de défense juridique (la Federalist Society) qui deviendraient essentiels pour remodeler le paysage politique américain.

Comme l'indique le mémorandum :

Les références précédentes illustrent la vaste attaque au fusil de chasse contre le système lui-même. Il existe d'innombrables exemples de coups de fusil qui sapent la confiance et déroutent le public.

En d'autres termes, pour Powell et l'élite corporative qu'il représentait (faisant partie du sélectorat), le public (et l'électorat) était une entité différente, mais suffisamment puissante pour qu'elle ait besoin d'être éduquée et arrêtée dans son élan.

Puis vint La Crise de la démocratie (1975), écrite par la Commission trilatérale, une organisation internationale non gouvernementale fondée en 1973 par le banquier américain David Rockefeller, avec d'autres personnalités comme Zbigniew Brzezinski. Les auteurs Michel Crozier, Samuel Huntington et Joji Watanuki ont présenté la « poussée démocratique« des années 1960 et 1970 comme créant des sociétés ingouvernables. Ils prétendaient que :

La vitalité de la démocratie aux États-Unis dans les années 1960 a entraîné une augmentation substantielle de l'activité gouvernementale et une diminution substantielle de l'autorité gouvernementale.

Le remède impliqué par le rapport, qui implique une participation pour restaurer l'autorité de l'élite, clarifie où la compétence doit être jugée : non pas par la réactivité populaire, mais par la stabilité du système en termes d'élite. Encore une fois, le sélectorat considérait l'engagement du public lui-même comme une menace pour une gouvernance efficace.

Pris ensemble, ces textes indiquent une scission consciente : le sélectorat (élites au pouvoir) établit la norme (division administrative au sommet) et sélectionne en conséquence ; l'électorat (masses votantes) est géré selon cette norme.

Du modèle historique à la réalité contemporaine

Nous pouvons maintenant examiner comment cette logique opère dans la pensée stratégique contemporaine. Dans notre dynamique mondiale actuelle en évolution rapide, où l'hégémonie américaine fait face à une multipolarité croissante, ces plans sont passés de réponses tactiques à des principes d'organisation systémiques.

La question n'est pas maintenant de savoir si les élites se coordonneront contre la pression démocratique, mais dans quelle mesure elles articuleront ouvertement cette coordination face à des concurrents stratégiques qui fonctionnent entièrement selon des principes organisationnels différents.

- Le document de l'OTAN: Le sélectorat parle clairement

Toutes les implications de ce régime de compétences sont mises en évidence lorsque nous examinons le passage rapide et actif de l'Union européenne d'un modèle d'État-providence à une mobilisation de masse à des fins militaires. Ce changement stratégique se reflète visiblement dans le cadre changeant de ce qui est valorisé et récompensé au sein de ses institutions :

Cette remilitarisation est le projet d'une élite transatlantique au pouvoir qui s'accroche désespérément à l'hégémonie par tous les moyens disponibles. Le ton a été donné en Allemagne lorsque la nouvelle loi sur le service militaire a été déployé au Bendlerblock, où Stauffenberg a été exécuté. Aux côtés du chancelier Scholz, du ministre de la Défense Pistorius et du Vice-chancelier Klingbeil se trouvait le général Alexus Grynkewich, commandant du Commandement européen des États-Unis, le plus haut commandant de l'OTAN sur le sol allemand, souriant pour les caméras à l'annonce d'un projet allemand rétabli. L'image était une allégorie parfaite des limites de la souveraineté dans la gestion impériale qui définissent le cadre de compétence actuel.

Ce contexte est essentiel pour comprendre un document remarquable publié par le Collège de défense de l'OTAN en juillet 2025 : Ne pas résister ? Une Perspective optimiste sur la Volonté de lutte des Sociétés. Le document est un aperçu franc de l'état d'esprit du sélectorat. Sa thèse centrale est révélatrice :

La mobilisation de masse réussit lorsque l'armée s'adapte à la société, et pas seulement l'inverse.

Mais la véritable signification du document réside dans son public cible, les élites politiques, explicitement déclaré comme :

Puisque vous, le lecteur, contribuez probablement à façonner cette politique, il est utile de connaître vos propres préjugés - et d'apprendre à faire confiance.

Partout dans ce document, les sociétés ne sont pas traitées avec des politiques faites pour les citoyens mais comme une ressource à gérer, une "masse" à façonner et à mobiliser. L'auteur déplore que de vastes enquêtes soient insuffisantes pour évaluer les nuances de la volonté du public, posant les questions qui préoccupent vraiment l'alliance :

Vous battriez-vous pour votre pays s'il donnait la priorité à la victoire à tout prix ?Vous battriez-vous si vous aviez des liens personnels avec l'adversaire ou si vous pensiez que l'OTAN avait agi de manière belliqueuse ?

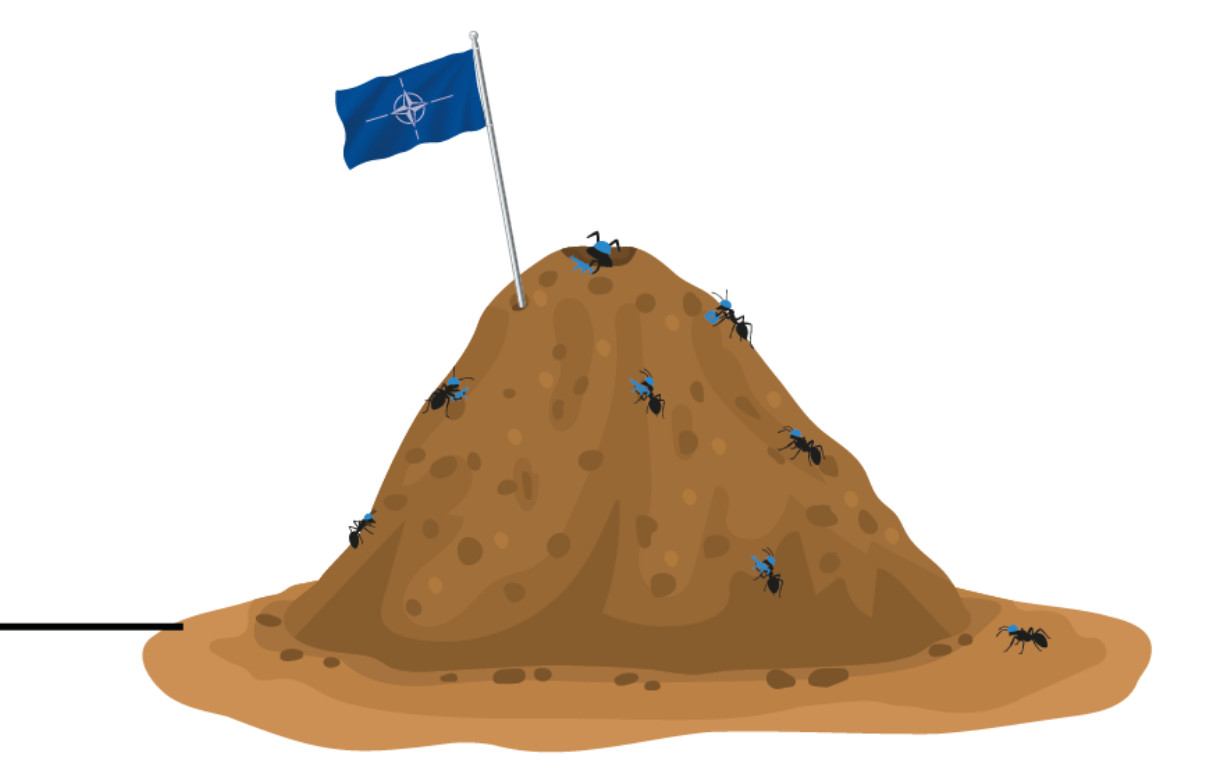

Dessin de style cartoon d'une fourmilière avec un drapeau de l'OTAN planté sur le dessus. Plusieurs fourmis noires, chacune avec de petits casques bleus, rampent de haut en bas du monticule, évoquant l'image de la société comme une masse collective à mobiliser. Illustration du Collège de défense de l'OTAN, Insight 05/2025 " » Ne pas résister ? Une Perspective optimiste sur la Volonté de lutte des Sociétés." Le rapport présente explicitement la société comme une « masse » mobilisable, représentée ici comme une colonie de fourmis sous le drapeau de l'OTAN.

L'analyse du document confirme la crise de légitimité au cœur de l'État occidental, qui ne soutiendra pas une économie de guerre. Il qualifie les citoyens de « société de masse » et admet que « peu se battent rien que par devoir - et encore moins pour préserver un statu quo insatisfaisant. » Pourtant, il n'attribue pas cela à un échec de la gouvernance des élites :

Le véritable défi de la mobilisation n'est pas d'exiger la loyauté, mais d'inspirer la croyance en un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. Pourtant, les élites ont souvent sous-estimé la volonté de la société de se battre, précisément parce que le public n'a pas le sens du devoir.

Le problème, de ce point de vue, n'est pas que le statu quo soit insatisfaisant, mais que les masses n'apprécient pas la gestion consciencieuse de l'élite. Et, remarquez le langage : la « société de masse » manque de « sens du devoir » alors que les « élites » le possèdent. L'hypothèse selon laquelle les gens ordinaires croiraient soudainement qu'ils pourraient mieux reconstruire leur pays après une guerre en révèle plus sur la vision du monde de cette élite au pouvoir que sur la réalité historique.

En substance, cette déclaration renverse également le fardeau : si les gens ne veulent pas se battre pour le statu quo, la tâche devient de fabriquer un avenir pour lequel il vaut la peine de mourir.

Le plus révélateur est peut-être la solution proposée. L'article identifie trois habitudes de gouvernance pour faire face à l'incertitude : l'élaboration de stratégies, la planification et "l'utilisation de l'imagination pour influencer l'avenir. » Cette troisième habitude, affirme-t-il, a « disparu en action depuis la fin de la guerre froide. » Dans le langage fade de la bureaucratie, il s'agit d'un appel à une gestion narrative plus puissante et manipulatrice : la compétence de créer une histoire convaincante pour mobiliser la « masse«, indépendamment des réalités matérielles.

Même le déclin de la civilisation est présenté comme dû au manque de confiance de l'élite et non pas du public :

Si les cas historiques de Luttwak enseignent quelque chose, c'est que le fatalisme des élites peut être plus dommageable que les menaces extérieures. Les civilisations se sont effondrées parce que leurs classes dirigeantes ont perdu confiance en leurs propres sociétés. Les élites de Rome ont privilégié l'auto-préservation au service public ; l'aristocratie française, convaincue d'un déclin inévitable, a rejeté même des réformes viables ; les dirigeants moghols et Ming ont négligé les forces locales résilientes.

Ainsi, l'effondrement est expliqué comme un trouble de l'humeur de l'élite. Le public n'apparaît que comme une « masse«, un réservoir à exploiter si les élites retrouvaient leur détermination et déployaient suffisamment « d'imagination«. De plus, le problème n'est pas que les élites « perdent confiance en leurs propres sociétés«, c'est que leur définition de la « société » exclut les citoyens mêmes dont le bien-être devrait être le but de l'État.

Ce document de l'OTAN est une articulation inconsciente mais parfaite du régime de compétence impériale. La compétence dans ce cas, telle que définie par le sélectorat, est la capacité de mobiliser les populations pour atteindre les objectifs de l'alliance.

Quand la compétence s'éloigne des masses, la répression comble le vide

Comme l'a fait valoir l'analyste John Helmer , l'absence d'un mouvement anti-guerre significatif aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre n'est pas un signe de consentement mais le résultat d'une répression systématique :

La seule façon de rendre cela acceptable pour le peuple allemand est de le réprimer, de lui faire peur, de détruire ses universités, de détruire sa presse, de détruire ses publications, ses librairies et de faire en sorte que tout le monde en Allemagne ait peur d'ouvrir la bouche.

C'est le point final logique de notre théorie de la divergence des compétences. Plus l'écart se creuse entre ce que les élites apprécient et ce dont les citoyens ont besoin, plus la couche de répression est épaisse ou plus la gestion narrative, nécessaire pour maintenir la stabilité, est agressive. Le document de l'OTAN se lit comme un manuel de mobilisation de la société, malgré lui. C'est la preuve que pour le sélectorat transatlantique, un dirigeant compétent n'est pas celui qui sert le public, mais celui qui peut le gérer.

- Vers un rééquilibrage des régimes de compétences

L'analyse qui précède révèle une divergence fondamentale dans la manière dont les systèmes politiques au sein d'entités territoriales spécifiques tirent leur légitimité et, par extension, comment ils définissent la compétence. Plus tôt, nous avons abordé la distinction du professeur Zhang Weiwei entre démocratie procédurale et démocratie substantielle. Il convient de rappeler brièvement ici :

- La voie occidentale actuelle a reposé sa légitimité sur la procédure : élections, rituels institutionnels et compétition multipartite. Mais les résultats se sont détériorés à mesure que le logement, les salaires, les services publics et l'espérance de vie diminuent alors même que les bulletins de vote sont (soi-disant) comptés.

- Une voie alternative mesure la légitimité par des résultats substantiels : si la gouvernance apporte l'équité, la stabilité et des améliorations tangibles dans la vie quotidienne, le niveau de vie et le développement des infrastructures, avec des formes procédurales s'adaptant pour servir ces résultats.

Reconnaître cette divergence nécessite un changement de paradigme du cadre « démocratie contre autocratie » à une analyse plus substantielle comme « bonne gouvernance contre mauvaise gouvernance«. Comme le dit le professeur Zhang, « un système n'est véritablement démocratique que s'il produit des résultats pour son peuple. » Cela n'efface pas le besoin de procédure, mais cela inverse la logique : les systèmes doivent servir les résultats, et non l'inverse.

Le modèle chinois actuel de régime de compétences, malgré toutes ses complexités et ses lacunes, illustre une telle alternative potentielle. Son système basé sur les examens et le parti est conçu pour sa place spécifique dans le système mondial : celui d'une puissance centrale ascendante dont l'objectif principal est la stabilité et le développement national. Ici, la compétence est évaluée sans relâche par rapport à des indicateurs tels que la réduction de la pauvreté (800 millions de personnes sortis de la pauvreté) et les infrastructures utiles : une forme de légitimité de la performance. En d'autres termes, la légitimité découle de ce qui est construit et réalisé.

5.1 Pourquoi les élites occidentales rejettent le modèle chinois

L'Occident, en revanche, continue de former et de promouvoir des élites dont la compétence se mesure à leur capacité à maintenir ses alliances, à réguler les flux de capitaux et à gérer les crises par étapes, tout en négligeant de plus en plus l'amélioration tangible de la vie des citoyens (et même la détérioration de la qualité de vie). Cela crée ce que Samuel Huntington a appelé un déficit de « légitimité de la performance«.

Les élites occidentales rejettent un modèle de compétence basé sur des examens pour tous les niveaux de leurs sphères administratives et de coordination parce qu'il menace le pouvoir des élites et leur rôle dans l'ordre mondial et national. De plus, l'hybride occidental ne peut pas adopter ce modèle car son sélectorat est différent. Ses élites au sommet sont choisies par des réseaux de capital, de chefs de parti et d'institutions transatlantiques (ou, en d'autres termes, par les mêmes élites au sommet).

Le capital transatlantique d'aujourd'hui a besoin d'une classe dirigeante qui comprend les marchés et qui n'a pas besoin de lire des livres de littérature classique ou d'éthique. Une telle « démocratie » présente les élections comme étant des filtres de mérite tout en ignorant l'influence de l'argent et des médias qui façonnent le public et les masses laborieuses. Dans le rôle actuel de l'Occident dans le système mondial, la compétence signifie l'accès au réseau à Davos et à Wall Street, et tout ce qui les aide dans leur perception de conserver leur hégémonie mondiale. Ces différents systèmes de compétences sont incompatibles car leurs buts et objectifs ultimes sont opposés.

Il ne s'agit pas de présenter le système chinois comme étant sans faille ; chaque cadre de compétences fait face à des défis dans son contexte spécifique, mais de mettre en évidence une divergence fondamentale dans la manière dont la légitimité est construite. En fin de compte, la question cruciale n'est pas de savoir quel système est « meilleur » en termes abstraits, mais quels intérêts la compétence sert, en fin de compte.

5.2 Qu'est-ce qui peut déplacer l'équilibre ?

Comme les exemples historiques nous l'ont montré, les régimes de compétence ne sont pas statiques. Ils sont dynamiques, changent et se modifient sous la pression :

- La mobilisation de guerre et le stress fiscal ont souvent forcé des virages méritocratiques : examens standardisés, audits plus stricts et exigences plus élevées en matière de prestation administrative. Pourtant, la perspective d'une guerre a ses propres défis sérieux, elle peut agir comme un moment critique et peut aller dans les deux sens.

- Les innovations administratives, des révolutions statistiques du 19ème siècle aux registres numériques d'aujourd'hui, peuvent réduire les coûts de surveillance et faire basculer les systèmes vers la performance. Néanmoins, les objectifs d'un régime de compétences devraient être réajustés pour la fonction publique et la prestation.

- La rétrogradation de place dans le système mondial, la perte des rentes impériales, la diminution de l'accès aux flux de capitaux peuvent réduire les ressources pour la reproduction des élites et forcer les gouvernements à réinvestir dans les biens publics. Même si, certes, c'est un processus très lent.

- Un bouleversement social (de la part des exclus du sélectorat) organisé et orienté vers le changement du régime de compétence, des voies de socialisation des élites, etc.

Ce sont quelques-uns des leviers qui ont historiquement changé ce que signifie « compétence«.

5.3 La reconquête des compétences : une voie à suivre

Reconnaître ce conflit structurel est la première étape. La solution n'est pas de trouver de "meilleures" personnes au sein de la même machine en panne, mais de changer la machine elle-même. Cela nécessite de cibler et de modifier les sélecteurs, les incitations et les mécanismes de sélection. Alors qu'une certaine compétence de réseau peut toujours être nécessaire pour les relations extérieures d'un État, l'objectif doit être un rééquilibrage radical vers la capacité de gestion des biens publics.

Des réformes institutionnelles concrètes pourraient inclure :

- Reconstruire le corps examiné : Établir des échelles de carrière transparentes et basées sur des examens pour les filières clés du service extérieur, de l'approvisionnement, de la réglementation numérique/IA et d'autres domaines, avec une promotion liée à des résultats mesurables qui servent le bien public.

- Ériger des pares-feux : Imposer des périodes de latence strictes et longues entre les ministères, les régulateurs, les entrepreneurs et les consultants pour rompre le système circulatoire des portes tournantes.

- Renforcer la transparence : Exiger la divulgation complète du financement des groupes de réflexion et des médias politiques, en étiquetant tous les rapports avec les affiliations des sponsors.

- Créer des organes d'audit indépendants : Un Corps indépendant de Stratégie et d'évaluation, distinct des unités de communication, pour auditer les stratégies officielles par rapport à leurs résultats concrets.

- Cartographie de la concentration des élites : Divulguer systématiquement la concentration des réseaux d'écoles d'élite et dynastiques dans les nominations au sommet, en traitant l'extrême densité comme un risque critique de gouvernance.

- Financement des universités : Soit arrêter la pratique du financement dit par des tiers, soit augmenter le financement gouvernemental, ou réduire le financement par des tiers tout en maintenant la transparence aussi ouverte que possible.

- Et ainsi de suite, pour tous les domaines qui concernent les couches dirigeantes ou les élites fonctionnelles d'un pays.

Parallèlement à cela, des innovations démocratiques, des assemblées citoyennes pour la conception des politiques, des études qui mesurent l'espérance de vie, la baisse des taux de pauvreté, le logement et la santé écologique au lieu du seul PIB, aideraient à réorienter les régimes de compétences vers le service des gouvernés.

Avant de presque terminer cet essai, je souhaite vous poser, cher lecteur, quelques questions qui peuvent vous aider à évaluer la compétence du réseau impérial en temps réel :

- Qui profite réellement de cette politique ?

- Qu'adviendrait-il de ce dirigeant s'il défiait les réseaux transatlantiques ?

- Cette « incompétence » est-elle concentrée dans les domaines du service aux citoyens ?

Une mise en garde

Cet essai est conceptuel, voire schématique. Les régimes de compétence et les vignettes historiques, telles qu'esquissées ici, sont des types idéaux. Chaque société comporte des contradictions entre son centre et sa périphérie, son sommet et sa base, la procédure et le résultat. Des tests empiriques restent nécessaires. Les indicateurs pourraient inclure la part des nominations comblées par concours, la densité des rotations par portes tournantes, la continuité de la qualité du service à travers les cycles partisans, le traçage des biographies transatlantiques (p. ex., expertise vs. l'existence de stratégies d'aménagement urbain et régional à long terme, ou d'enquêtes de satisfaction du public).

L'hypothèse est claire : il faut s'attendre à une forte corrélation négative au sommet du pouvoir. À mesure que la densité des nominations par roulement et des tâches impériales augmente, les indicateurs de rendement administratif se détérioreront. Cette théorie peut être testée par des comparaisons transnationales sur l'analyse des périodes de crise et des études sur les effets du "capital dynastique" sur les résultats des politiques publiques.

La lutte pour redéfinir la compétence est finalement une lutte pour le pouvoir. Il s'agit de savoir si nos sociétés seront gérées comme une "masse" à mobiliser pour des objectifs externes ou gouvernées comme une citoyenneté à servir. Se réapproprier la compétence, c'est construire des institutions qui sélectionnent à nouveau pour cette dernière.

Notes de clôture : La compétence de l'effondrement

La sensation d'être manipulé est réelle. On nous dit de faire confiance aux dirigeants qui président à des infrastructures en ruine, à des politiques étrangères désastreuses et à des niveaux de vie en baisse, tout en étant assurés de leur expertise et de leurs bonnes intentions. J'espère que ce cadre fournira un antidote à cette folie : les citoyens ne sont pas fous. C'est le système qui n'est pas conçu pour eux.

La compétence est toujours une construction politique et contingente, méticuleusement façonnée par une triade de forces : le mécanisme de sélection qui choisit les élites, le rôle dans le système mondial qui définit leurs objectifs et la vision du monde légitimante qui vend leur domination au public. Les États occidentaux d'aujourd'hui fonctionnent désormais sous un régime divisé : une base administrative compétente existe toujours, mais au sommet, la compétence est définie presque exclusivement par les objectifs du bloc transatlantique. Ce que les citoyens vivent comme une incompétence flagrante est, en fait, une compétence dans un autre registre et pour un autre sélectorat.

Cela nous amène au point profond soulevé par la penseuse politique Ulrike Guérot. En discutant de son livre sur la Zeitenwende, elle demande :

Comment l'Europe veut-elle avoir une idée d'elle-même, et un projet d'avenir pour elle-même, si elle ne peut plus percevoir la réalité ?

Sa question est la mise en accusation ultime du régime de compétence que nous avons décrit. Si les dirigeants occidentaux sont sélectionnés principalement pour leur loyauté envers un réseau transatlantique fermé, par le biais de portes tournantes et d'un contrôle idéologique qui rejette les connaissances critiques riches en contexte, ils perdent inévitablement les outils nécessaires pour percevoir la réalité. Ils sont choisis pour leur capacité à naviguer dans la politique de coalition interne, et non pour leur maîtrise de l'histoire, de l'éthique, de la technologie ou des systèmes complexes. Une classe élevée par des mémoires de groupes de réflexion et des récits consensuels, qui ne lit plus de livres ou ne valorise plus la pensée critique, est une classe qui devient cognitivement incapable d'affronter le monde tel qu'il est. Elle peut gérer la mise en scène du pouvoir (pendant un certain temps), mais elle perd l'habileté politique nécessaire pour naviguer dans la réalité. Enfin, elle se prive de la capacité de comprendre le monde.

C'est la compétence d'un empire en déclin. Une puissance hégémonique en phase terminale cesse de valoriser les connaissances techniques et administratives. Elle commence à conceptualiser la compétence uniquement sur la base de la belligérance et de la loyauté. Elle donne la priorité à la capacité d'intensifier les conflits et de faire respecter la discipline au sein de son bloc plutôt qu'à la capacité de construire, de maintenir la stabilité ou de s'engager diplomatiquement. La perte de capacité cognitive précède la perte de capacité matérielle.

La mutation finale de ce cadre, si ce déclin devait se poursuivre, est prévisible : c'est le moment où le projet final de l'empire est un conflit à grande échelle. Ensuite, ses dirigeants rechercheront des spécialistes compétents en matière de guerre, mais uniquement ceux qui sont idéologiquement alignés. Ce serait la dernière adaptation d'un système qui s'effondre : un dernier virage désespéré vers l'habileté martiale dans le but de préserver par la force ce qu'il ne peut plus maintenir par la légitimité, l'innovation ou une saine gouvernance.

Le combat, par conséquent, n'est pas de trouver de meilleures personnes pour faire fonctionner la machine. Il s'agit de construire entièrement une nouvelle machine. Pour l'instant, nous devrions répondre par nous-mêmes à ces questions directrices : Compétence pour quoi et pour qui ?

Pour nous-mêmes, nous devons définir la compétence comme étant celle qui sert la survie et l'épanouissement de l'homme : la capacité d'assurer la sécurité, le logement, l'éducation, les soins de santé et une planète vivable. Tout le reste est une distraction orchestrée par les spécialistes d'un empire en déclin, qui a perdu la compétence pour se maintenir et tente de nous faire sombrer avec lui.

Nel

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.

Note du Saker francophone

Pour finir sur le cas français en rapport étroit avec le texte précédent :